Blicke auf das Ruhrgebiet Josef Redings

von Helen Wagner

Onkel Voß sammelte Roßäpfel, Oma Molatta sammelte Flaschen, Herr Blumbach sammelte Holz und Josef Reding sammelte Details. Und wie Oma Molattas Flaschen konnten sie „jeder Art und Größe“ sein. Redings Blick auf das Castrop-Rauxel seiner Kindheit und Jugend ist gesättigt mit episodischen Augenblicken, aus denen sich eine erzählerische Perspektive auf das Ruhrgebiet zusammensetzen lässt. Ausgehend vom Zechenhaus Jahrgang Nullsieben, in dem Reding aufwuchs, nimmt der Autor seine Leser*innen mit in eine Arbeitersiedlung im Ruhrgebiet der 1930er und 1940er Jahre und somit in die „soziale Grundierung“ seiner Arbeit als Schriftsteller. Denn was Reding hier mit Blick auf seinen Bruder Paul und dessen künstlerisches Schaffen formuliert, gilt auch für den Autor selbst: einen „wahrhaftigeren Aufschluß über seine heutigen Arbeitsweisen und Selbstpositionierungen, als eine bloße ästhetisierende Betrachtung“ gibt das, was Reding die „Soziobiographie“ nennt, die das „Frühmilieu […] samt Stimulantien und Sperren“ in den Fokus rückt. Um das Schaffen der malerisch und schriftstellerisch tätigen Brüder Paul und Josef zu verstehen, gilt es also, den Blick auf das Ruhrgebiet ihrer Kindheit und Jugend zu lenken.

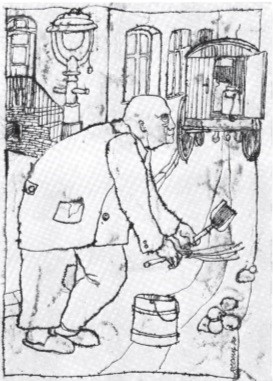

Illustration von Paul Reding, Westfalenspiegel 1971.

Mensch und Raum

Wenn man diesem Blick folgt, schließt sich ein Gedanke an, der den Blick vom Raum zurück auf die ihn bewohnenden Menschen wirft. Denn auch zum Verständnis des Ruhrgebiets durch die Brille Josef Redings scheint zu gelten, was der Autor vordergründig für das Werk seines Bruders formulierte. Eine bloß ästhetisierende Betrachtung erlaubt keinen Aufschluss über seine Herkunftsregion, die sich vor allem durch die Beziehungen zwischen Raum und Menschen zu konstituieren scheint.

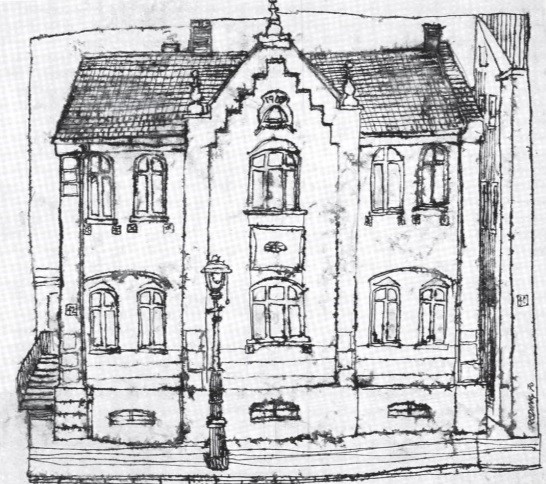

So wird der „fantasiereich gestuckte“ Jugendstilgiebel vom schicken zum verräterischen Detail einer „hochstaplerischen Fassade“, die nicht verbergen kann, was sie schmücken soll – „Ein Zechenhaus eben“, das von außen bröckelte und von innen keineswegs mit Annehmlichkeiten wie einem Badezimmer ausgestattet war.

Die Wohn- und Lebensbedingungen in den Zechenhäusern des frühen 20. Jahrhunderts ließen noch nicht erahnen, dass Arbeitersiedlungen im frühen 21. Jahrhundert unter dem Stichwort „Wohlgefühl des Wohnens“ in eine Liste der Erinnerungsorte des Ruhrgebiets eingehen würden. In der Erinnerung Redings scheint das Zechenhaus sein Potenzial für Wohlgefühl erst durch die Mutter zu gewinnen, die sich mit dem Haus zwar den Jahrgang 1907 teilte, für den Sohn aber „anheimelnder“ aussah als der „dunkle Backsteinkasten“. Das Haus als Wohn- und Lebensraum schien sich vor allem durch Enge und Langeweile auszuzeichnen, in der eine „verrußte Wolkenkratzer-Mauer“ den „größten Teil des Himmels“ verdeckte und nicht „viel Ablenkung“ zu bekommen war. Redings Weg aus der Enge waren seine ersten Bücher, die im Kinder- und Jugendzimmer entstanden und „viel Trotz“ enthielten.

Illustration von Paul Reding, Westfalenspiegel 1971.

In Redings Erinnerung an das Aufwachsen im Zechenhaus scheint vieles durch, was aus seiner Sicht das Ruhrgebiet als Lebenswelt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausmachte. So waren Zukunftsperspektiven zwar eingeengt, aber nicht abwesend, sondern durch Trotz und Resilienz zu erarbeiten. Die Einfachheit der Lebensumstände steht im Spannungsverhältnis zu rückblickend ästhetisierenden Zugängen zu dieser Lebenswelt. Dafür steht sinnbildlich auch der „stets verschlossene Haupteingang“, der – im Gegensatz zum „dunklen Hintereinschlupf“ als tatsächlichem Zugang zum Haus als Lebenswelt – nur das „Schrubb-Objekt“ der Mutter war.

Während Reding eine Verklärung des Raums abzulehnen schien, ist seine Beschreibung der den Raum bewohnenden Menschen von wohlwollender Einfühlung geprägt. So erweist sich die zunächst sinnlos wirkende Sammlungstätigkeit der Nachbar*innen im Viertel als kreative Selbstbehauptung. Oma Molattas stetiges Vollstopfen einer „Flaschenbude“ wird zur Errichtung einer „Flaschenburg“, die zwar unerklärlich sein mag, aber gleichzeitig auch keiner Erklärung bedarf. Onkel Voß macht mit „Roßäpfeln“ als Dünger für die „wuchtigsten Erdbeeren“ gleichsam Scheiße zu kulinarischem Gold. Herr Blumbach sammelt emsig bis zum Tod Holz, das nicht mehr vom Ufer des Rhein-Herne-Kanals, sondern aus dem Schatz eines „Strandpiraten“ zu stammen scheint und dem jungen Reding als imaginiertes Rennauto dient.

Der tödliche Unfall des emsigen Sammlers Blumbach, auf den nur zwei Tage später der Unfalltod eines berühmten Rennfahrers folgte, lassen Risse in der fantasievollen Vorstellung des Kindes und der idyllischen Erinnerung des Erwachsenen sichtbar werden. Dieser erinnert sich an die hölzernen Rennwagen nun wieder als das, was sie waren: Holzreste, die als Rohstoff in einen Verwertungskreislauf eingespeist wurden. Der Fußballplatz wird vom Ort, an dem die Helden der Kindheit zu beobachten waren, zu einem Raum für Integration von Arbeitsmigrant*innen. Denn deren Erfolge auf dem Fußballplatz konnten ihnen einen Zugang zur sozialen Gemeinschaft gewähren, der entgegen der populären Vorstellung des Ruhrgebiets als Schmelztiegel keineswegs selbstverständlich war. Den Beginn der nationalsozialistischen Diktatur schildert Reding in bedrückenden Worten, mit denen die Auswirkung der politischen Entwicklung auf die kindliche Lebenswelt greifbar werden, von der Umbenennung von Straßen über antisemitische Lehrer bis hin zur sichtbar werdenden Zerstörung jüdischen Lebens in der Reichspogromnacht. „Niemand spricht“. Und niemand hilft. Aber alle sehen zu.

Währenddessen ging der jugendliche Reding die ersten Schritte eines Bildungswegs, der ihm als Arbeiterkind vorgezeichnet schien. Anders als für die „Kinder der Ladenbesitzer und Angestellten und Ärzte“ blieb ihm nur die Volksschule, da das Schuldgeld für die „höhere Schule“ für den Jungen aus dem Arbeiterhaushalt eine „fast unübersteigbare Barriere“ darstellte. Zwar ebnete der Kriegseinsatz des Vaters vorübergehend den Weg auf die Mittelschule, aber nur bis es den Schüler erst in einen „Konstanzer Rüstungsbetrieb“ und dann selbst in den Kriegseinsatz verschlug. Nach dem Krieg dann das Unwahrscheinliche: Josef, seine zwei Brüder und seine kleine Schwester dürfen ihre Zukunft trotz des Todes ihres Vaters selbst wählen und sich dabei außerdem der Unterstützung der übrigen Familienmitglieder sicher sein. Aus den vier Arbeiterkindern werden eine Künstlerin, ein Landschaftsarchitekt, ein Maler und ein Schriftsteller.

Mensch und Stadt

Redings Kindheitserinnerungen enden mit einem „Gesang“, den er als Mitte 30-jähriger Mann noch in der elterlichen Wohnung verfasst hatte. Unter dem Titel „Meine Stadt“ gewinnt an Schärfe, was sich bereits mit dem Blick in die Kindheit, in das „Frühmilieu“ des Schriftstellers als dessen Perspektive auf das Ruhrgebiet abgezeichnet hatte – der Zugriff auf den Raum über die ihn bewohnenden Menschen. Die Stadt darf schmutzig sein wie der kleine Bruder und laut wie die große Schwester. Sie ist dunkel wie die Stimme des Vaters und hell wie Augen der Mutter. Die familiäre Vertrautheit macht den Erzähler zum Freund seiner Stadt, der sich nicht nur in der Behaglichkeit des Wohnzimmers zuhause fühlt, sondern auch am „Müllkasten“ und auf der „Schutthalde“, die für den Eingeweihten fröhliches Klappern und blitzendes Tanzen bereithalten. Die vermeintliche Unzulänglichkeit der Ruhrgebietsstadt wird zur Grundlage für die enge Verbindung zwischen ihr und dem Erzähler. Eine Verbindung, die aber doch erklärungsbedürftig scheint, wie Redings „Bekenntnis zum Urbanen“ zeigt.

Anders als Castrop-Rauxel war Dortmund für Reding nicht „meine Stadt“, sondern eine Stadt, für die er sich durch den Akt des Hausbaus „gewissermaßen entschlossen und […] zu ihr bekannt“ hatte.

Nicht mehr vom Elternhaus aus führt er die Leser*innen nun ins Ruhrgebiet, sondern von einem Haus, das er bauen ließ, für seine Frau, für seine Söhne und weniger für sich selbst als für seinen Schreibtisch. Kein Arbeiterhaus, sondern das Haus eines arbeitenden Schriftstellers, der von seinen Söhnen in den Heizungskeller vertrieben worden war, um Ruhe zum Schreiben zu finden. Schon Redings Bruder Paul hatte in den Kindheitserinnerungen die Flucht in den Keller antreten müssen, da die Enge des Arbeiterhauses dem werdenden Künstler keinen Platz zum Bemalen von Leinwänden ließ. Wegen der vom malerischen Schaffen ausgehenden Geruchsbelästigung war Paul jedoch von der Hauseigentümerin vom Keller in einen nachbarlichen „entvölkerten Hühnerstall“ vertrieben worden. Auch den Schriftsteller Josef vertrieben Dämpfe aus seiner Kellerzuflucht, denn die Arbeit im von Gasen durchströmten Heizungskeller bekam ihm nicht auf Dauer. Anders aber als viele vom untertägigen Staub bedrohte Bergarbeiter konnte sich der arbeitende Schriftsteller dank seines Erfolgs die „Flucht nach vorn“ leisten. Nun saß Reding im Dortmunder Eigenheim zwischen den Resten eines alten Brauereigewölbes im Keller und dem Ausblick auf die Fördertürme im Dachgeschoss, also zwischen „Brauerei und Zeche“, die für den Autor zur „Patina dieser Stadt“ gehörten.

Zeit und Raum

Im Text falten sich so wie nebenbei die vergangenen Zeitschichten Dortmunds auf, die den Autor zwar beeindruckten, aber nicht den Ausschlag gaben für sein „Bekenntnis zum Urbanen“. Vielmehr war es das gegenwärtige Dortmund, das zwar „kein Kraftprotz unter den Städten“, wohl aber „ein verläßlicher Kumpel mit ein paar Macken ‚vonne Maloche‘“ sei. Wie verlässliche Kumpel erschienen ihm auch die „Dortmunder Schriftsteller“, die Reding als eigensinnig, aber kollegial, als arbeitsam und politisiert zeichnet. Einen besonderen Rang räumt er dabei Fritz Hüser ein, der es sich zur Aufgabe gemacht habe, als „Katalysator“ zwischen Schriftstellern und Bevölkerung zu fungieren und dessen Archiv Reding schon 1973 als das für die Stadt überaus bedeutsame Vermächtnis begriff, das es bis heute ist.

Die wahre Schaffenskraft sieht Reding aber bei der Bevölkerung selbst, beim „Dortmunder Volksmund“, der für professionell Schreibende unerreicht bleibe. In seinen zur Illustration dieser sprachlichen Kreativität zitierten Beispielen tritt den Leser*innen zum einen eine Abgrenzung von den Einwohner*innen des Münsterlands entgegen, die zwar wie die Dortmunder auch Westfalen seien, aber doch anders. Kein offensichtlicher Unterschied, der aber gerade hinsichtlich der Tendenz, Dortmund eher Westfalen als dem Ruhrgebiet zuzuordnen, nicht unerheblich erscheinen kann. Zum anderen eröffnet sich ein Blick auf Geschlechterverhältnisse im Ruhrgebiet der frühen 1970er Jahre. Die Ehe erscheint hier nicht allein als Liebesbeziehung, sondern auch als Arbeitsgemeinschaft, in der Frauen unbezahlte Sorgearbeit wie das Waschen der Wäsche oder die Zubereitung von Mahlzeiten zukam, aus der sich Ansprüche an das Verhalten der Ehemänner ableiten ließen.

Dortmund und das Ruhrgebiet

Die abschließende Würdigung Dortmunds rückt erneut die vermeintliche Unzulänglichkeit der verbauten Stadt in den Vordergrund. Die Urbanität als Qualität der Stadt ergibt sich auch hier nicht durch das ästhetische Merkmal der Schönheit, sondern dadurch, wie die Menschen den Stadtraum in Besitz nehmen, ihn zum Raum machen, in dem „Offizielles und Unorganisiertes“ geschehen kann und in dem die Gewissheit herrscht, „keiner tut keinem was“. Dortmund erweist sich in Redings Perspektive als offene Stadt, als „Organismus von Werkstätten und Behausungen“, den viele durchlaufen haben und in dem viele sesshaft geworden sind, wie der Autor selbst.

Auf den ersten Blick könnte sich Redings Bild des Ruhrgebiets als Vision dessen lesen lassen, was später zum Kern des Selbst- und Fremdbilds der Region werden sollte. Der Prozess der Umdeutung des negativ behafteten Ruhrgebietsbilds zur positiven Identitätsressource, dessen Schönheit sich erst „auf den zweiten Blick“ erkennen lasse und gerade in der vermeintlichen Hässlichkeit bestehe, wurde vor allem im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) Emscher Park forciert. Seinen vorläufigen Höhepunkt fand dieser Umdeutungsprozess in der erfolgreichen Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt 2010, die unter dem Motto „Kultur durch Wandel, Wandel durch Kultur“ das Bild des Ruhrgebiets als aufgrund seiner Industriegeschichte einzigartigen Region vom „Mythos zur Marke“ machte.

Das Ruhrgebiet als Region der verlässlichen Kumpel, die mit ihrer Ehrlichkeit und Bodenständigkeit das vermeintlich hässliche Entlein in eine Metropole voller industriekultureller Sehenswürdigkeiten verwandeln. Eine spezifische Form der Narrativierung von Vergangenheit avancierte zur zentralen Zukunftsressource der Region.

Auf den zweiten Blick lässt sich Redings Bild des Ruhrgebiets aber vor allem auch als Vision dessen lesen, was an diesem Umdeutungsprozess nicht nur erfolgreich, sondern auch problematisch werden würde. Eine auf Ästhetisierung ausgerichtete Perspektive auf die materiellen Relikte der Industriegeschichte sowie deren verengte Narrativierung zum Zweck der Identitätsstiftung und Kommodifizierung sind in den letzten Jahren immer mehr zum Gegenstand kritischer Betrachtungen geworden. Schon 1967 hielt Reding auf dem Westfalentag eine Rede unter dem Titel „Der Mensch im Revier“, in der er sich im zehnten Jahr des Zechensterbens an der strukturellen Krise und der damit verbundenen Abwanderung aus der Region abarbeitete. Die Zukunftsperspektive, die ihm im Ruhrgebiet seiner Kindheit zwar eingeengt, aber erarbeitbar erschienen war, forderte er nun für das krisengeschüttelte Revier ein. Die Rede endete mit einem Plädoyer, das an dieser Stelle auch die Gedanken zu Redings Bild des Ruhrgebiets beenden soll:

„Der Mensch im Revier will seine Umwelt nicht zu einem Mythos aufblähen lassen. Auch nicht zu einem Mythos, der sich durch eine Addierung von für reviertypisch gehaltenen Gewohnheiten ergeben könnte. […] Wer meint, daß Fußball, Bier und Taube den Revierbewohner als eine Art Narkotika über eine aussichtlose Zukunft hinwegtrösten könnten, der ist zum anderen Mal einem kolportierten Klischee dieser Landschaft und ihrer Menschen erlegen. Das Revier hat im Verlauf seiner geschichtlich vergleichsweise kurzen, dafür aber bis zum Verglühen intensiven Existenz nie eine Hymne, ein Banner-Signet, ein Wappen nötig gehabt. Das entspricht der Bevölkerung, die auf repräsentatives Dekor unschwer verzichten konnte. Der Mensch zwischen Emscher, Lippe und Ruhr wird auch in Zukunft solche Embleme für entbehrlich halten. Was er aber nicht entbehren kann, ist ein wie auch immer beschaffener Ausblick in seine Revier-Zukunft, ist die Vision. Noch ist das Revier lebendig, noch ist es nur ‚verkröppt‘. Noch ist es nicht zu seinem eigenen Museum erstarrt. Ob es aber vital weiterexistieren darf, hängt zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr allein von den Menschen ab, die sich diese Landschaft erarbeitet haben.“

Literatur

Reding, Josef: Der Mensch im Revier. Rede auf dem Westfalentag 1967 in der Dortmunder Westfalenhalle, in: ders.: Der Mensch im Revier. Essays, Köln 1988, S. 7–25, hier S. 25. Hervorhebungen im Original.

Reding, Josef: Zechenhaus Jahrgang Nullsieben, in: Westfalenspiegel 1/1971, S. 20-23.

Reding, Josef: Dortmund – Ein Bekenntnis zum Urbanen (1973), Westfalenspiegel 2/1973, S. 10-17.

Eiringhaus, Pia Eiringhaus / Kellershohn, Jan: „Und wer zahlt die Zeche?“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. August 2018; Stefan Berger: Was ist das Ruhrgebiet? Eine historische Standortbestimmung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 69 (2019) 1-3, S. 4-11, hier S. 10f.

Frohne, Julia / Langsch, Katharina / Pleitgen, Fritz / Scheytt, Oliver (Hrsg.): Ruhr. Vom Mythos zur Marke. Marketing und PR für die Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010, Essen 2010.

Ganser, Karl: Liebe auf den zweiten Blick. Internationale Bauausstellung Emscher Park, Dortmund 1999.

Schulte, Gerhard: Wohlgefühl des Wohnens. Erinnerungsort Siedlung, in: Stefan Berger/Ulrich Borsdorf/Ludger Claßen/Heinrich Theodor Grütter/Dieter Nellen (Hrsg.), Zeit-Räume Ruhr. Erinnerungsorte des Ruhrgebiets, Essen 2019, S. 517-536.

Springorum, Dietrich: Laßt uns den Kohlenpott umfunktionieren! Informationsdienst Ruhr, Juli 1969, in: Revier-Kultur 3 (1986), S. 85-96; Uta C. Schmidt: „Lasst uns den Kohlenpott umfunktionieren!“. Repräsentationspolitik der Stadtlandschaft Ruhrgebiet, in: Adelheid von Saldern (Hrsg.), Stadt und Kommunikation in bundesrepublikanischen Umbruchszeiten, Stuttgart 2006, S. 257-282; Daniela Fleiß: Auf dem Weg zum „starken Stück Deutschland“. Image- und Identitätsbildung im Ruhrgebiet in Zeiten von Kohle- und Stahlkrise, Duisburg 2010.

Wagner, Helen: Vergangenheit als Zukunft? Geschichtskultur und Strukturwandel im Ruhrgebiet, Köln 2022.

Über die Autorin:

Helen Wagner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie studierte Geschichte, Philosophie und Public History in Münster, Berlin und Amsterdam. Anschließend war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am DFG-Graduiertenkolleg 1919: „Vorsorge, Voraussicht, Vorhersage. Kontingenzbewältigung durch Zukunftshandeln“ der Universität Duisburg-Essen, wo sie 2021 promoviert wurde. Ihre Dissertation ist 2022 unter dem Titel „Vergangenheit als Zukunft? Geschichtskultur und Strukturwandel im Ruhrgebiet“ bei Böhlau erschienen.