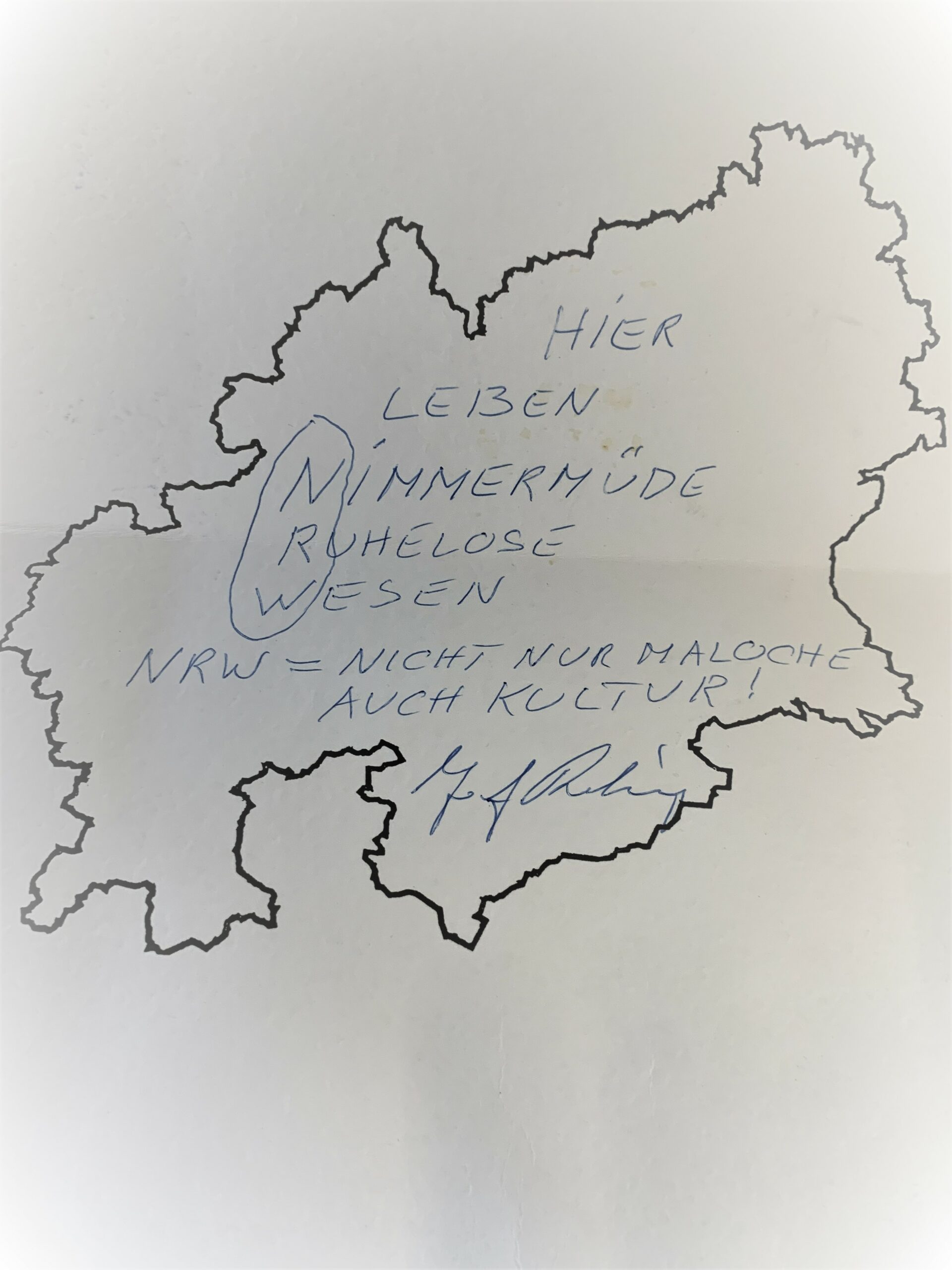

Redings Ruhrgebiet als Heimat eines schreibenden Kosmopoliten

von Julia Amslinger

„Vielleicht gibt es schönere Zeiten, aber diese ist die unsrige, sagt Jean Paul Sartre. Man möchte abwandeln: ‚Sicher gibt es schönere Städte, aber diese ist die unsrige!‘“

Mit einem Becher Rübenkraut in der Hand betrat Josef Reding 1967 die Bühne der Dortmunder Westfalenhalle und zeigte dem Publikum die gelbe Plastikdose. Im Jargon seiner Gegenwart nannte er den Einstieg seines Festvortrags auf der Jahresversammlung des Westfälischen Heimatbundes ein „Happening“. Anhand des billigen Brotaufstrichs erzählte Reding den Zuschauerinnen Ruhrgebietsgeschichte als Konjunkturhistorie – im vermeintlich uninteressanten Konsumgegenstand verbinden sich Alltags-, Politik,- und Wirtschaftsgeschichte: material culture.

Im Zeitalter der Industrialisierung, d. h. in der archaischen Frühzeit des Ruhrgebiets, war der kostengünstige und hochkalorische Sirup, so Reding, ein bevorzugtes Nahrungsmittel der in prekären Verhältnissen lebenden Arbeiterschaft. Als Essware aus schlechten Zeiten verpönt, aber nicht gänzlich verschwunden, wurde der zähe Zuckerrübensirup in den Jahren der Hochkonjunktur und des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch selten auf den Esstisch gestellt. Wie sehr sich die ökonomischen Verhältnisse mit dem Strukturwandel für eine große Zahl der Bewohnerinnen des Ruhrgebiets verschlechterten, konnte man schon vor jeder behördlich verfassten Wirtschaftsstatistik darin ablesen, dass das bezahlbare Rübenkraut wieder auf Graubrotscheiben geschmiert wurde: das Comeback des Sirups als Signatur des kollektiven Verfalls.

Für Reding ist die kleine Dose Kraut Chiffre einer Gemeinschaft, deren Symbole nicht Eingang in das Repertoire deutscher bürgerlicher Kultur gefunden haben: Der gekochte zuckrige Kleister aus gehackten Rübenschnitzeln ist zugleich Barometer der gesellschaftlichen Umstände und ein Puzzlestück zur Ruhrgebietsbeschreibung. Pantha rhei – alles fließt: auch der Sirup.

Das Ruhrgebiet und seine Einwohnerinnen sind schwer auf traditionalistische Begriffe zu bringen. Vor diesem Dilemma standen die Beobachterinnen der sogenannten „dunklen Kolonie“ an der Ruhr lange vor Reding. Mitten in Deutschland, so das Phantasma des 19. Jahrhunderts, existiere ein Gebiet, dessen Bewohnerinnnen ihre Rituale, Gebräuche und Überzeugungen erst noch beschrieben werden müssten, um nachfolgend in den Bereich der kulturellen Überlieferung eingegliedert zu werden.

Redings prophetisch-pädagogischer Wink mit der Rübenkrautdose mahnt jedoch davor, dem Ruhrgebiet einen essentialistischen Identitätsbegriff überzustülpen. Reding zeigt die Dose als eine materielle Tatsache: Alle Menschen an Ruhr und Emscher essen in wirtschaftlich schlechten Zeiten sehr viel billiges Rübenkraut. Träumen alle Menschen an Ruhr und Emscher auch ähnliche Träume? Sind Rübenkraut auf der Brotscheibe und Identität als Bewohner des Gebiets an Ruhr und Emscher dasselbe?

Jenseits essentialistischer, ethno-nationaler Zuschreibungen plädierte Reding schon 1967 für einen Heimatbegriff, der eben nicht feste unverrückbare Merkmale einer Kultur definiert, sondern sich gerade durch Flexibilität und Dynamik auszeichnet und die gesellschaftspolitische Situation, in der sich die Menschen befinden immer mitdenkt. Die Rübenkrautdose als Anstifter, über kulturelle Zugehörigkeiten und die Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Verhältnissen nachzudenken?

„Wenn überhaupt, dann ist für den Menschen im Revier eine neue, eine andere Definition des Begriffs ‚Heimat‘ nötig. Und es könnte sich herausstellen, daß diese neugewonnene Formulierung auch außerhalb des Industriegebiets brauchbar ist. Nach den Erfahrungen, die der Bewohner der als ‚Kohlenpott‘ apostrophierten Landschaft gemacht hat, könnte diese akzeptable Definition etwa lauten: Heimat ist die Umwelt, in der ich mich nach Begabung und Wille als Mensch verwirklichen kann.“

Aus dem Nachlass Josef Redings.

Heimat als Umwelt: Hinter dieser begrifflichen Neudefinition steckt das gesamte kreative Programm Redings. Die moderne, migrantische, urbane Umwelt des Ruhrgebiets ist in historisch kurzer Frist von weniger als zweihundert Jahren gewachsen. Diese konstruierte und erlebte Umwelt muss, so Reding, allererst individuell erfasst werden, um anschließend den einzelnen Menschen in den Stand zu setzen, sich nach „Begabung und Willen“ – eine durchaus rätselhafte Formulierung – zu verwirklichen, sich zu entwickeln sich zu entfalten, kurz: Mensch zu sein. Mensch und Umwelt stehen in einer wechselseitigen Beziehung und sind einander zugehörig. Urbanes Leben als eine Lebenskunst, die eine besondere Schulung der Wahrnehmung voraussetzt. Doch wie kann ich überhaupt erfassen, was meine Umwelt ist? Redings Antwort auf diese Frage ist mindestens zweigeteilt: Als Sozialwissenschaftler, Regionalhistoriker und Chronist versucht er anthologisierend diese Umwelt zu strukturieren. Induktiv, deduktiv und chronologisch erschließt sich Reding die Themen, die er als wichtig für das Verständnis des Ruhrgebiets erachtet, das in seiner Definition auch immer eine literarische Landschaft ist: Industrialisierung, Migration, Milieuundurchlässigkeiten, Klassenunterschiede, Generationenkonflikte. In gleicher Weise wie amtliche Dokumente können in Redings Auffassung erzählende Prosatexte und Gedichte zu Quellen der Landschaftsaneignung werden. Redings Essays und Sachtexte sind voll von Anekdoten, Namen und Daten aus der Entwicklungsgeschichte einer Region, die in Gänze nicht fassbar ist. Weil sie sich so schnell wandelt? Weil schon so viel vergessen wurde? Wie erinnern sich nicht bildungsbürgerlich organisierte Stadtgesellschaften, die ohne das Selbstvertrauen jahrhundertealter Beständigkeit und eingeübter Selbstarchivierung emergierte? Reding legt immer neue, sehr unprätentiöse Zugänge zu verschiedenen Aspekten, die er als relevant für das Verständnis des Ruhrgebiets als historische und literarische Landschaft betrachtet. Diese Texte bilden im Werk Redings Netzwerke, sie stehen aber auch in Verbindung zu den historischen Quellen, die sie aufnehmen, und sie verflechten sich mit dem Werk der zitierten Autorinnen.

Entlang kleiner Impressionen und kommentierter Zitatcollagen wächst ein immer tieferes Verständnis für die Ruhrgebietskultur:

Was für ein Verhältnis hatte die Bergarbeiterfrau Franziska Powilke zu ihrer Ziege Klärchen? Warum wollte sie 1873 ihren Tieren ein Denkmal setzten? Was schrieben Albert Schulze Vellinghausen, Helmuth de Haas und Friedhelm Baukloh in ihre Chroniken des Ruhrgebiets? Was unterschiedet „subtile Antiquitätenjäger“ von Oma Malotta (sammelt Flaschen), Onkel Voß (sammelt Roßäpfel) und Herrn Bumbach (sammelt Strünke, Stöcke, Äste, Borke, Wurzeln, Knüppel, Zweige und Stämme)? Was bedeutet es für Bochum, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Essen, Herne, Mülheim, Oberhausen, Recklinghausen und Wattenscheid, wenn sie durch die Stadtbahn Ruhr verbunden werden? Wie in Liedern bleiben manche Schnipsel als Ohrwürmer hängen: „Im schwankenden Flackenblitz des Grubenlichts (Paul Zech) / Friedlich grast die Bergmannskuh unter Silberbirkenstämmchen (Fred Endrikat) / Dann sehen wir gar nicht fröhlich, dann sehen wir gar nicht selig, dann sehen wir gar nicht friedlich aus“ (Thomas Rother).

Reding führt mit seinen Texten vor, wie eine Verwandlung von Landschaft in Heimat für ihn als Autor gelingt.

Durch die subjektive Auswahl aufgrund des individuellen Geschmacks (und nicht der Massstäbe von Kunstkritik) wird „eine Umwelt“ jenseits von Blut-Boden-Ahnen-Okkultismus zur „höchstpersönlichen Umwelt“ und folglich zu Heimat. Eine gefühlsmäßige Zuneigung: Nicht besonders, nicht schön, aber mit meinem Wesen verbunden und deswegen genau richtig für mich.

Redings Antwort als Künstler auf die Frage „Was bedeutet Umwelt?“ liegt im Wechsel des Wahrnehmungsmodus: Kein Text behauptet, eine Totalität abbilden zu können. Es sind kleine Beobachtungen, alltägliche Probleme, kleine ethische Miniaturen, die Nahverhältnisse beschreiben – etwas wird in den Blick gerückt und aus der Unsichtbarkeit des Alltags hervorgehoben. Es ist kein hochkulturelles ästhetisches Kunsterziehungsprogramm, das Reding in diesen Texten verfolgt, sondern ein Bildungsprogramm auf basaler Stufe. Man wird wenig Rätselhaftes in Redings Texten finden – sie verweigern sich poetologischen Paradigmen von Dunkelheit, Doppelsinn und avantgardistischen Experimenten. Das mag für Leserinnen, die gerade aus der Unklarheit ästhetischen und intellektuellen Genuss ableiten, unbefriedigend sein. Was soll man hier interpretieren? Es steht doch alles da!

Redings Prosa und seine Lyrik zeichnet sich durch Kürze und durch die Kleinheit der gewählten Form aus. Es sind Umwelterkundungen – nicht selten aus der naiven Perspektive eines imaginierten Kindes verfasst. Reding schrieb sehr viele Gedichte. Der Wortschatz ist klein, die Verse sind schlicht und wenig kunstvoll arrangiert, beliebtestes rhythmisches Gestaltungmittel ist der Reim. Inhaltlich findet sich wenig Originelles. Reding entwickelt keinen unverwechselbaren Stil. Viel von Redings Lyrik wirkt ort- und kontextlos, mit einem fast oberlehrerhaften oder katechistischen Allgemeinheitsanspruch formuliert. Ein Blick ins Archiv legt nahe, dass er sie in jeweils kurzer Zeit verfasste. Er nutzte bereits vorhandenes Material, d. h. er beschrieb Briefumschläge, Rückseiten von bedruckten Papieren etc. Reding arbeitete an einem Vorrat deutscher Gegenwartspoesie, denn er konnte nur auf ein sehr begrenztes Repertoire zurückgreifen. Es fehlen für Reding genau die Muster und Vorbilder, die er für seine Transformationspädagogik von Umwelt zu Heimat benötigte: Er musste diese Lücke schreibend selbst füllen.

Redings Gedichte sind Gegenstände, die gebraucht werden. Sie sind in einem unkonventionellen Sinn Gebrauchsliteratur. In ihrer Simplizität liegt auch ihr unmittelbarer Wert. Sie machen keinen klassistischen Unterschied in Hinblick auf ihre Rezipientinnen. Jeder kann sie lesen und verstehen. In besonderer Weise adressieren sie Kinder:

„Du komm, / lass uns / zusammen spielen, / zusammen sprechen, / zusammen singen / zusammen essen, / zusammen trinken / und zusammen / leben, / damit wir / leben.“

Sie sind als Teil der kindlichen Umwelt konzipiert und für das Ohr bestimmt. Sie wollen zunächst gehört und erst in einem späteren Schritt interpretiert werden. Manchen Texten sind auch Melodien beigegeben, auch Gebete finden sich darunter. Alle Gedichte Redings sind Vermittlungstexte: Sie helfen, sich in der Welt einzurichten. Konkret heißt das auch, dass sie dazu aufreizen sollen, sich schreibend die Welt zu erschließen.

Josef Reding war Schriftsteller. Sein Wille und seine Begabung lagen darin, sich als Autor im Ruhrgebiet zu verwirklichen.

Die soziale Funktion seiner Lyrik liegt nur vordergründig darin, dass in ihr gesellschaftspolitische Inhalte verhandelt werden. Dass Josef Reding Schreibkurse für Kinder und Jugendliche anleitete und sehr geduldig auf zugesandte lyrische Versuche von Kindern reagierte, ist bekannt. Neben der immer vorhanden gesellschaftspolitisch-ethischen Dimension der Gedichte ist in ihnen auch die permanente Aufforderung an die Rezipientinnen enthalten, die individuelle Umwelt literarisch zu bearbeiten und sie so als Heimat zu erleben.

Über die Autorin:

Julia Amslinger studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte in Berlin. Das Ruhrgebiet kennt sie, weil sie mehrere Jahre in Essen lebte und an der Universität arbeitete: Josef Redings Texte begegneten ihr dort allerdings nie. Momentan schreibt sie eine Monographie über die Geschichte gebundener Rede im 17. Jahrhundert im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms „Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit“. Sie lebt mit ihrer Familie in Uster im Kanton Zürich: In diesem frühindustriellen Zentrum fand im 19. Jahrhundert der einzige Maschinensturm der Schweiz statt.