Josef Reding, ein Kind des Ruhrgebiets

von Gerd Puls

Vorab: Josef Reding hat in seinen Texten häufig das N-Wort genutzt, um auf Rassismus aufmerksam zu machen. In diesem Text wird das Wort ausgeschrieben zitiert.

Josef Reding, Foto aus dem Nachlass

Im Nachwort des Josef Reding Lesebuches in Nylands kleiner Westfälischer Bibliothek schrieb ich: „… im Unterricht kam er nicht vor“. Die Aussage bezog sich auf meine Schulzeit in den 1950er, 1960er Jahren, jene Jahre, in denen Redings wichtigste Bücher erschienen. Ähnliches äußerte ich einem unwesentlich älteren Bekannten gegenüber: Kanntest du ihn? Natürlich wurde Josef Reding gelesen!, antwortete er mit ziemlichem Selbstverständnis, seine Bücher seien wichtig gewesen für seine (unsere) Generation. Er nannte zwei Titel: Friedland, Chronik der großen Heimkehr, sowie die Kurzgeschichtensammlung Nennt mich nicht Nigger, von der es im Georg Bitter Verlag eine erkleckliche Reihe von Ausgaben gab, gebunden oder als Taschenbuch.

Frühe Jahre

Nennt mich nicht Nigger: Erscheinungsdaten kontinuierlich von 1957 bis 1963, dann, auch als Dankeschön des Verlages zu werten, im Jahr 1978 noch einmal ein auf fast 60 Kurzgeschichten erweiterter Band. Ähnliche Beachtung wurde Redings Friedland-Chronik zuteil, wenngleich Nachhaltigkeit und Bedeutung im Vergleich geringer einzuschätzen sind. Erstveröffentlichung 1956 im Recklinghausener Paulus-Verlag, aus dem dann der Georg Bitter Verlag hervorging. Dennoch ist auch diese Sammlung und Dokumentation von Lagerschicksalen ein wichtiges Zeitdokument.

Nur ich kannte Josef Reding damals nicht. Ob es ausschließlich Versäumnis der Schule war? Wolfgang Borchert, Heinrich Böll oder Siegfried Lenz waren ebenfalls nicht Thema des Deutschunterrichts, aber diese Autoren kannte ich. Zudem war der Unterricht am Gymnasium in Unna im Nachhinein betrachtet recht ordentlich, es ging vom mittelhochdeutschen Minnegesang bis zu Thomas Manns Buddenbrooks. Nur leider eben nicht weiter, nicht darüber hinaus. Relevante deutsche Nachkriegsliteratur, die kurze Zeit später – oder bereits an anderen Gymnasien auch während meiner Schülerzeit – im Unterricht gelesen wurde, blieb für meine Klasse noch außen vor der Schultür.

An englische und amerikanische Autor*innen wie Evelyn Waugh, Graham Green, Jack London, John Steinbeck und Ernest Hemingway hingegen erinnere ich mich gut. Mit deren Shortstorys beschäftigten wir uns im Englischunterricht irgendwann im Original.

Unsere neue Lektüre: Hemingway, A clean well-lighted place, prägnant und kurz, danach lesen wir The old man and the sea. Müsst ihr euch besorgen, die Buchhandlung weiß schon Bescheid.

Die Charakteristika dieser für uns neuen Literaturgattung faszinierten mich: Knappheit und Konzentration. Abrupter Beginn, ein kurzer Ausschnitt, offenes Ende. Lebendig, eingängig, besser als Grammatik und Vokabellernen. Erweiterung meines winzigen literarischen Horizonts durch die typische, für die Deutschen so neue amerikanische Literaturgattung, die der Jugendliche Josef Reding kennenlernte, als er gegen Ende des Krieges in amerikanische Gefangenschaft geriet.

Die Kurzgeschichte wurde seine bevorzugte, die für ihn wichtigste Form. Anderen jungen Nachkriegsautor*innen ging es damals ähnlich. Deren kurze, knappe Erzählungen las ich mit immensem Gewinn, Reding habe ich mehr oder weniger versäumt.

Für ihn blieb die Kurzgeschichte bestimmend während seines gesamten Schaffens. Romane schrieb er nicht, als Lyriker hinterließ er ein eher schmales Oeuvre mit plakativen Gedichten, zum Thema Frieden und Gerechtigkeit beispielsweise, Aufrufe, Mahnungen, religiös geprägte Texte oder liebevolle Bekenntnisse zur Heimat Ruhrgebiet.

Meine Stadt

Meine Stadt ist oft schmutzig; // aber mein kleiner Bruder ist es auch, // und ich mag ihn. // Meine Stadt ist oft laut; // aber meine große Schwester ist es auch, //und ich mag sie. // Meine Stadt ist dunkel // wie die Stimme meines Vaters // und hell wie die Augen meiner Mutter. // Meine Stadt und ich sind Freunde, // die sich kennen; // nicht flüchtig kennen // wie die von ferne her, // die der Bürgermeister // manchmal über die Hauptstraße führt. // Er zeigt // ihnen nicht // die Schutthalden. // Zu Hause führen wir auch // unseren Besuch in das // Wohnzimmer und lassen ihn // mit unserem Mülleimer in Ruhe. // Aber manchmal, bevor ich // zur Schule gehe, // klopfe ich dem braven grauen Müllkasten // auf den Deckel, // dass er fröhlich klappert, // und am Schuttfeld werfe // ich grüßend einen // Stein auf die blitzende // Konservendose dahinten, // dass sie tanzt.

So sah Josef Reding Dortmund, seine Stadt. Seine Gedichte sind übertragbar auf andere Städte im Ruhrgebiet. Ähnlich haben viele Bewohner*innen ihr Umfeld empfunden.

Bei Kindern standen klassische Abenteuerlektüren im Vordergrund: Die Schatzinsel, Tom Sawyer, Moby Dick, Robinson Crusoe. Viel gab es nicht. Karl May und die beliebten Schneiderbücher, wenn man keine Groschenromane lesen wollte. Und wenn man etwas älter war, eben doch Jerry Cotton oder Wildwestheftchen, in denen reichlich geballert wurde.

Später, durch Anregungen in Schule und Freundeskreis, kamen breitgefächert mehr und mehr moderne, ernstzunehmende Autor*innen hinzu. Nur der zeitgenössische Autor Reding, der gleich um die Ecke wohnte, tauchte immer noch nicht auf.

Als Jugendlicher, unterwegs bei Verwandten, fand ich Heinrich Bölls Wanderer, kommst du nach Spa im Bücherregal einer Tante. Gebildete Leute, bei uns las man es nicht. Geschichten wie diese ließen mich nicht los, im Schulunterricht jener Zeit gab es sie bald auch, es wurde ernsthafter, intensiver, mehr.

Besonders in NRW, und vor allem im Ruhrgebiet wurden Redingtexte bald zur Schullektüre. Wenn er wieder zu einer Schullesung eingeladen war, standen als Vor- oder Nachbereitung Beschäftigung und Interpretationen seiner Texte an. Häufig das oben zitierte Gedicht, dann Erzählungen wie Im Schwenkkreis des Krans oder Generalvertreter Ellebracht begeht Fahrerflucht, in der die Frage nach Schuld und Verantwortung gestellt wird, so dass sie für junge Menschen gut nachvollziehbar ist.

Beliebt – und wichtig – ebenfalls der Text Während des Films, bei dem es sich um eine Befragung zu individueller Wahrnehmung und zu Erlebnissen während des Krieges handelt.

Eine Thematik, der sich zu der Zeit sehr viele Autor*innen der Generation Josef Redings stellten.

Erwähnt seien hier Max von der Grüns persönliche Bestandsaufnahme in seinem Buch Kindheit und Jugend im Dritten Reich, aber auch die umfangreichen und vielfältigen Veröffentlichungen hierzu von Walter Kempowski.

Prompt finden sich auch im Internet Musterinterpretationen Redingscher Beispieltexte. Wer sich auf so bequeme und oberflächliche Art der Literatur zu nähern versucht, hat allerdings bereits verloren.

Autor*innen und Schule, Autor*innen im Unterricht: ein Kapitel für sich.

Als ich den Vorschlag machte, eine Schule in unmittelbarer Nähe seines damaligen Hauses in seinem früheren Wohnort Heeren nach Max von der Grün zu benennen – immerhin habe er doch auch das wunderbare Kinderbuch Die Vorstadtkrokodile geschrieben, stieß ich auf taube Ohren. Die Kinder würden ihn nicht kennen, der Name sei einfach zu schwierig. Traurig oder lustig. Man suchte Argumente und entschied sich für Astrid Lindgren. Schade für Max von der Grün.

Von Josef Reding gibt es mehrere Kinderbücher: Gutentagtexte; Ach- und Krachtexte; Tiere sprechen dich an; Löschtrupp Larry fällt vom Himmel. Was Schule betraf, erging es ihm etwas besser als seinem Dortmunder Kollegen. Oft lud man ihn zu Lesungen ein, und dann wurde zu Lebzeiten tatsächlich eine Hauptschule in der Gemeinde Holzwickede nach ihm benannt. Ein Hoch auf Schulträger und Schulgemeinde. Der Autor fühlte sich geehrt und blieb seiner Schule dauerhaft und eng verbunden.

Bei mir damals, wie gesagt, in jungen Jahren ein Vakuum, Fehlanzeige, was das Lesen von Redingtexten betraf. Als Vierzehnjähriger hörte ich (und las in der Tageszeitung), es gäbe da in unserem Bauern- und Zechendorf einen Bergmann, der schreibe, er habe gerade einen Roman veröffentlicht. Nun käme es zu einem Gerichtsprozess mit einer Bergbauzulieferfirma, die er schlechtgemacht habe, verunglimpft in dem Roman, berichtete das örtliche Blättchen. Auch die Kündigung durch die Bergbaugesellschaft stünde ins Haus.

Persönlicher Zugang

Max von der Grün war mir mit einem Male ziemlich nah (räumlich ohnehin, seine Frau unterrichtete an meiner Schule). Doch Josef Reding lernte ich erst kennen, als ich selbst zu den VS-Schriftstellertreffen in den Dortmunder Reinholdi-Gaststätten und später ins VEW-Haus am Westfalenpark an der B1 fuhr. Hier bestaunten wir jüngeren Autor*innen die beiden gestandenen Dortmunder Schriftsteller, schauten bewundernd zu ihnen auf, lauschten andächtig ihren gewichtigen Worten, wenngleich Autoritäten nicht viel zählten für die meisten von uns.

Von Max von der Grün hatte ich inzwischen manches gelesen (das spielt ja bei uns im Dorf, und gleich nebenan auf dem Pütt). Von Josef Reding kannte ich kaum etwas, ein, zwei seiner Kurzgeschichten vielleicht. Ein Versäumnis? Von Böll über Dürrenmatt bis Lenz gab es doch so viele, die mir so viel zu sagen hatten!

Den Namen Josef Reding las ich bald häufiger, sei es in Zeitungsnotizen, auf Schriftstellertagungen oder etwa im Westfalenspiegel, der regelmäßig etwas aus seiner Feder veröffentlichte. An seine preisgekrönte Geschichte Im Waschraum von Samaria etwa, oder an einen Nachruf auf den geschätzten Kollegen Paul Schallück, daran erinnere ich mich. Einzelbeispiele seiner Literatur, aber wie verhielt es sich etwas genauer mit dem Schriftsteller Josef Reding? Was brachte ihn zum Schreiben?

In Hitlers letztem Aufgebot wurde er eingesetzt, im sogenannten Volkssturm, als Flakhelfer sollte er in Bayern kämpfen, sich noch in den letzten Kriegswochen opfern wie die Jahrgänge mit ihm, die Kindheit und Jugend während der braunen Diktatur erlebt hatten. Gleichgeschaltet, indoktriniert, vereinnahmt, fehlgeleitet. Sechzehn, siebzehn Jahre alt, kannten sie nichts anderes.

Das wussten auch die Engländer*innen und Amerikaner*innen, wenn es um die Milchgesichter, ihre ganz jungen Gefangenen ging. Umerziehen, die braunen Burschen, die verblendeten Kerle, wenn möglich, auf einen besseren, den richtigen Weg bringen, lautete die Devise. Bei Josef Reding, dem Jungen aus dem Ruhrgebiet – aus einfachen, kleinen Verhältnissen, der Vater Filmvorführer – sah man Potential in dieser Richtung. Der junge Mann war einsichtig, ansprechbar. Öffnete sich, interessierte sich für Literatur, las in der Gefangenschaft kritische, entlarvende, realistische Texte, die in Nazi-Deutschland verboten waren, Kurzgeschichten vor allem, die man ihm gab.

Dann erhielt er ein Stipendium, ging in die USA, studierte und kam in Kontakt zur Schwarzen Bürgerrechtsbewegung um Dr. Martin Luther King. Prägende Jahre. Die neuen Eindrücke in einem fremden Land, Begegnungen mit unterdrückten Menschen vor allem, wurden zu seinem wichtigen, vordringlichen literarischen Thema, Nennt mich nicht Nigger 1957 zu einem vielgelesenen, erfolgreichen Buch.

Fehlgeleitete Generation

Die aufrüttelnden frühen Kurzgeschichten aus Nennt mich nicht Nigger, und all die knappen, präzisen, eindringlichen, die Realität spiegelnden Erzählungen danach, waren Anlässe, ihn immer wieder einzuladen zu Lesungen, in Büchereien, Bildungseinrichtungen und Schulen vor allem. Und meine Behauptung „… im Unterricht kam er nicht vor“, ist, wenn man mein persönliches Vakuum außen vor lässt, prompt widerlegt.

Dabei war der Deutschunterricht an meiner Schule gar nicht so schlecht. Schiller und Thomas Mann immerhin. Brecht nur im Theater, Böll und Lenz fanden wie Josef Reding keine Berücksichtigung. Das musste man sich selbst aneignen, zu Hause lesen, wenn es einen denn interessierte.

1956 erschien Redings Dokumentation Friedland – Chronik der großen Heimkehr. Ein in seiner Eindringlichkeit, Überzeugungskraft, Vielschichtigkeit und Genauigkeit bemerkenswerter Band (einen geschichtswissenschaftlichen Beitrag zu Redings Friedlandtext hat Sascha Schießl für dieses Blog geschrieben).

Während Nennt mich nicht Nigger den Horizont der deutschen Zeitgenoss*innen erweiterte, sie mit Unterdrückung und fremdem Unrecht konfrontierte und gewissermaßen über den Tellerrand schauen ließ, befasste sich Friedland mit ureigener deutscher Problematik, Schuld und Misere. Konfrontationen mit der jüngsten Vergangenheit, die einseitige Sicht darauf, Aufarbeitung und Verdrängung.

„Nun danket alle Gott“

Das Glöckchen im Durchgangslager Friedland bimmelt, die letzten zehntausend deutschen Kriegsgefangenen kommen nach Hause. In Buskonvois treffen sie im niedersächsischen Friedland ein, dem Tor zur Freiheit. Jubelnde Menschen am Straßenrand, die Busse brauchen Stunden für die wenigen letzten Kilometer.

Das Glöckchen bimmelt. „Nun danket alle Gott“.

Dieses Ereignis hat die junge Republik fieberhaft herbeigesehnt. Und so übertönen Beifall und Jubel für die geschundenen Heimkehrer alle Fragen nach begangenem Unrecht, nach deutschen Kriegsverbrechen, nach Schuld oder Verantwortung. Kritik, Selbsterkenntnis, Bereuen stehen zurück, bleiben außen vor.

In diesem Fieberklima inmitten geschundener, oft traumatisierter Rückkehrer*innen arbeitet Reding als Dokumentator der Geschehnisse in Friedland. Er schildert minutiös, eindringlich, anteilnehmend. Opfer und Täter? Verdrängung der eigenen Schuld? Er beobachtet gut, stellt auch Fragen, sieht Zusammenhänge. Den herrschenden Zeitumständen, der überwiegend einseitigen Sichtweise, vermag allerdings auch er nicht zu entkommen.

Friedland. Seit 1945 betreut man hier Flüchtlinge, Vertriebene, Evakuierte und leitet ehemalige Gefangene weiter Richtung Heimatort, Richtung Familie. Für den Krieg wird noch bezahlt, Aufarbeitung unerwünscht. Vor diesem Faktum steht Josef Reding bei seiner Arbeit in und über Friedland.

Vergangenheitsbewältigung

In der Einleitung schreibt Reding mit sparsamen Worten, nüchtern, dennoch nicht ohne Pathos:

„Der Weg von Workuta nach Friedland ist lang.

Elf Jahre lang ist er.

4015 Tage

96360 Stunden

Dieses Buch ist ein Bericht über diese Zeitspanne.

Dieses Buch ist ein Bericht über Friedland.

Ein Bericht. Nicht mehr.“

Es folgen berührende, ergreifende Schilderungen von Gefangenen, Misshandelten, Unterdrückten. Befragung von Flüchtlingen und Spätheimkehrer*innen. Befeuert und getragen vom christlich-katholischen Glauben, geprägt von zutiefst menschlichem Mitempfinden, von Mitleiden, Humanismus. Im frühen Nennt mich nicht Nigger und in seinen späteren Kurzgeschichtensammlungen wie Schonzeit für Pappkameraden; Gold, Raureif und Möhren; Ein Scharfmacher kommt oder Kein Platz in kostbaren Krippen ist es nicht anders.

In der Folge Ehrungen und Auszeichnungen: der Annette-von-Droste-Hülshof-Preis, der Literaturpreis Ruhrgebiet, Preis für die beste Kurzgeschichte, Rom-Preis der Villa Massimo, der Ehrenring der Stadt Dortmund, um einige zu nennen.

„Ebenso diffizil wie das Ausrufen der mitmenschlichen Namen ist die Benennung von

Zuständen. Wenn ich das Recht Recht nenne, bin ich des Beifalls sicher. Nenne ich aber das, was als Recht ausgegeben wird, Unrecht, weil die Sprachregelung der Mächtigen den Rechtsbruch zum Recht machen möchte, ist statt des Beifalls die

Steinigung wahrscheinlicher… Dennoch wollen die Zustände dieser Welt weiter bezeichnet werden, ob es nun genehm ist oder nicht.“

(1969, in seiner Dankesrede zum Annette-von-Droste-Hülshof-Preis)

Worte, die nach wie vor Gültigkeit haben.

1981 erhielt ich einen regionalen Literaturförderpreis, Josef Reding, Vorsitzender der Jury, überreichte ihn. 40 Jahre später habe ich seine raumgreifende Präsenz, seine joviale Freundlichkeit, seine Gewichtigkeit, Bedeutsamkeit noch gut vor Augen. Ein Mann, der seine Worte wohldosiert zu setzen wusste, Eindruck machte schon durch sein bedeutungsvolles, Aufmerksamkeit heischendes Auftreten.

„Schaut her, hört zu, psst! Gleich bringt das schwedische Radio etwas von mir!“ Bei einem Autorentreffen in Stockholm lässig ausgestreckt auf dem Hotelbett, eine Runde junger Kolleg*innen um sich geschart.

Wie er rüber kam, wie er wohl wirken könne? Unwichtig war es ihm nicht! Über die Jahre, im Laufe der Zeit hatte er es sich zu eigen gemacht: hört zu, ein Autor, der etwas zu sagen hat! Bei zahlreichen Anlässen kam es ihm zugute. Sei es bereits als ganz junger Mann innerhalb der amerikanischen Friedensbewegung, sei es innerhalb der Kirche, wo er sich engagierte, bei Schriftsteller*innentreffen und Gesprächen und Verhandlungen mit Bürgermeistern und Kulturoberen. Oder eben bei uns jüngeren Kolleg*innen, Nachkömmlingen, die seine Bedeutung, vor allem seine Erfahrung achteten, zu würdigen wussten.

Die Neue Züricher Zeitung schrieb: „Josef Reding agiert eigentlich immer mit Härte und Wärme zugleich. Man glaubt hier jene Väterlichkeit zu spüren, die Konsequenz mit reicher Menschlichkeit verbindet, die echte Autorität verkörpert.“

Väterlich – so habe ich ihn empfunden. Würdevoll auch. Man könnte sogar sagen salbungsvoll. Bisweilen bis an die Grenzen dessen. Was den Jüngeren, der 68er Generationen und denen in deren Umfeld mitunter unangemessen und nur schwer erträglich erschien. Aber: so war es eben, so war die Zeit. Kritische junge Burschen, langhaarig in Rollkragenpullover und Batikhemd. Spontan, aufmüpfig, aufrührerisch bisweilen. Viele der Älteren hingegen immer noch steif, förmlich, in Schlips und Kragen. Das Jackett obligatorisch, zugeknöpft, es spannte. Dazwischen eine Kluft.

Josef Reding hatte Jahre zuvor seine eigenen Erfahrungen gemacht. Während des Studiums, im Durchgangslager Friedland, in der Bürgerrechtsbewegung der USA, in den Elendsquartieren der Welt. Von Einstellung und vom Alter her zählt er für mich eher zu einer Zwischengeneration.

Die Härte, das war bei Reding die Realität, war das einfache Leben so vieler, über alle Kontinente hinweg. Die Wärme, das war ihm die Menschlichkeit, die Empathie, das Mitempfinden, Mitleiden mit Geschundenen. Mochte diese Wärme sich nun speisen aus Elternhaus und konservativem Katholizismus oder aus eigenem Erleben in Krieg und Nachkriegszeit, aus den Erfahrungen mit amerikanischen Bürgerrechtler*innen oder Minderheiten, Geschundenen, Unterdrückten überall auf der Welt.

Empfinden, Mitleiden, aus dem sich Schreiben speist

Drei Jahre lang war Josef Reding unterwegs in Lepra- und Elendsgebieten, in authentischen Fernsehfilmen legte er Zeugnis ab, berichtete von Stationen in Asien, Afrika, Lateinamerika.

Ohne Auto und Führerschein fuhr er bald darauf mit Bus und Bahn von Dortmund aus zu seinen Lesungen. Ohne diese regelmäßigen Einladungen und Einnahmen hätte er den Lebensunterhalt für sich und seine Familie nicht bestreiten können. Lesungen brachten Geld, sorgten für Buchverkäufe. Ein erlesenes Haus, in dem du wohnst, konnten sich Kolleg*innen nicht verkneifen. Sein Arbeitszimmer erstreckte sich über das Dachgeschoss. Hier hatte er doch Ruhe zum Schreiben. Aber eben auch drei muntere, lebhafte Söhne, die ihn mitunter abhielten davon. Der Dortmunder Bibliothekar Fritz Hüser, unermüdlicher Förderer der heimischen Literatur, wusste Rat und Abhilfe, stellte ihm einen leeren Büroraum in der Innenstadt zur Verfügung. Hier muss es doch gehen! Ein Roman über das Ruhrgebiet?

Es folgten Kurzgeschichten, und der Schmelztiegel, die vielschichtige, vielgesichtige Region bot Themen in Fülle: Industriearbeit, soziale Gegensätze, die Landschaft grau und zerschunden. Entfremdung, Strukturwandel, Menschen von überall her. Gegensätze. Gelingendes Miteinander auch.

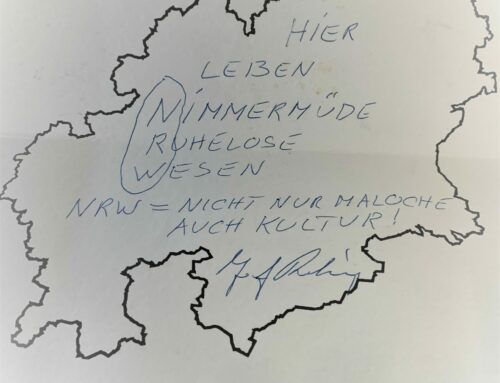

Und wenn die Landesregierung ein Forum, eine regionale Tagung zur Lage und zum Stand der Dinge veranstaltete – nach dem Motto: seht her, unser einzigartiges Ruhrgebiet mit allem, was dazu gehört – saß Josef Reding des Öfteren auf dem Podium oder stand hinter dem Rednerpult. Meinung und Ansicht aus der Perspektive eines Schriftstellers, der genau hinschaute, der mahnte, Missstände aufzeigte und offen ansprach. Jemand, der sich auskannte in seiner Ecke und auch vermeintlich unwesentliche, vernachlässigte Details zur Kenntnis nahm. Und seine Literatur hatte eben doch einen Stellenwert.

Über den Autor:

Gerd Puls

Der Schriftsteller und Maler Gerd Puls lebt im Ruhrgebiet und ist Herausgeber des Josef Reding Lesebuchs, Nylands kleine westfälische Bibliothek, Aisthesis Verlag, Bielefeld 2016.

Von Gerd Puls sind zahlreiche Gedichte und Erzählungen erschienen, zum Beispiel Über der Stadt, Gedichte aus dem Ruhrgebiet; Silberfunken Schattenflug; Nur dieser Moment, Gedichte zur Zeit; Blickwinkel, Westfälische Skizzen und das Lesebuch Gerd Puls mit einem Nachwort von Arnold Maxwill.